가을이 한참 농익어 가던 지난 주말, 난생 처음 소록도(小鹿島)에 발을 디뎠다. 소록도는 필자의 여행 버킷리스트에 있었지만 그간 좀처럼 기회가 닿지 않았다. 마침 얼마 전 고흥에 둥지를 튼 친구 얼굴도 볼 겸 먼 길을 떠났다. 소록도는 남해안 고흥반도 끝에 있는 작은 섬이다. 녹동항과는 불과 600미터 떨어져 있다. 10여 년 전 소록대교 개통으로 지금은 육지 왕래가 아주 편해졌다. 소록도는 섬 모양이 작은 사슴을 닮아 붙여졌다는 설과 녹도(鹿島)로 불리던 녹동 건너편에 있는 작은 섬이라 해서 소록도로 불리게 되었다는 설이 있다.

소록도는 조선시대에는 수군(水軍)이 진을 치고 있던 곳으로 임진왜란의 전장이었다. 일제강점기에는 나환자 격리 방침에 따라 한센인들을 이곳에 강제 수용했다. 해방 직후였던 1945년 8월 22일, 병원 자치권을 요구하던 한센인과 이를 거부하는 직원 간 갈등으로 84명의 한센인이 학살당하는 사건이 발생하기도 했다. 이처럼 소록도는 예쁜 이름과 달리 아픈 상처를 간직하고 있는 곳이기도 하다.

소록도 탐방안내소 초입에 수탄장(愁嘆場)이 있었다. 명칭대로 근심과 탄식의 장소다. 소록도 갱생원은 직원과 환자가 격리돼 있다. 수탄장은 한 달에 한 번 환자와 감염되지 않은 자녀가 도로 양옆에서 일정 거리를 둔 채 상면하는 곳이었다. 이 슬픈 광경을 묘사해 수탄장이라 불렀다. 혈육의 정을 눈으로만 나누고 한 달 후를 기약해야만 했다.

오른쪽으로 그림 같은 바다를 끼고 조성된 데크를 걷다보면 왼쪽에 소록도병원과 만난다. 이 병원의 전신은 소록도자혜의원이다. 일제강점 초기 부산, 대구, 광주 세 곳에 외국인 선교사가 운영하던 한센병요양원이 있었으나 규모가 작아 많은 환자를 치료할 수 없었다. 당시 환자 대부분은 다리 밑이나 움막에서 살거나 떠돌면서 걸식하고 있었다. 필자도 어렸을 때 길거리를 배회하며 구걸하는 이들과 마주친 기억이 선명하다. 조선총독부는 이들을 격리 수용할 방침을 세우고 전국을 답사했다. 기후가 온화하고, 식수가 풍부하고, 육지와 가까운 섬을 물색한 결과 소록도가 적지로 선정됐다. 이 병원에는 아직 489명의 한센병 환우가 치료 받으며 요양 중이다.

병원에서 중앙공원으로 향하는 왼쪽에 검시실(檢屍室)이 있다. 해부실이라고도 불리는 이 건물은 1935년 건축된 시멘트 벽돌조로 두 칸으로 나뉘어 있다. 입구 넓은 방은 사망 환자의 검시를 위한 해부실로 사용됐고, 안쪽 방은 검시 전 사망환자의 유해를 보관하던 영안실로 쓰였다. 모든 사망 환자는 이곳에서 시신 해부절차를 마친 뒤 간단한 장례식을 거쳐 섬 내 화장장에서 화장 후 납골당에 안치되었다. 한센인은 태어나 세 번 죽는다는 말이 있다. 첫 번째는 한센병 발병, 두 번째는 사망 후 시체 해부, 세 번째는 장례 후 화장이 그것이다.

인근에 감금실이 있다. 검시실과 같은 해, 같은 건축자재로 지어진 것으로 육중한 담으로 둘러싸여 있는 것만 다르다. 감금실은 일제강점기 인권탄압의 상징이다. 모든 한센병 환우는 직업의 자유, 거주이전의 자유, 이동의 자유가 없었다. 원장 직권으로 강제 감금, 감식(減食), 금식, 체벌을 받았고, 강제노역을 해야만 했다. 지금은 종려나무, 편백, 차나무 등 500여 수종으로 아름다움을 뽐내고 있는 중앙공원도 이들의 피와 땀, 눈물의 산물이다.

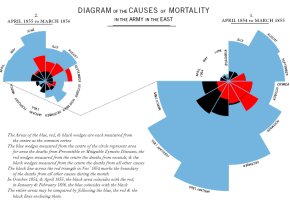

소록도하면 빼놓을 수 없는 사람이 있다. 바로 오스트리아 출신 마리안느와 마가렛 간호사다. 우리나라가 가난에 허덕이던 1960년대 초 입국해 40여 년 간 한센인을 보살피며 국경을 초월한 사랑을 실천했다. 2005년 11월 건강 악화로 자신들이 도움은커녕 폐를 끼치게 될 것 같아 홀연히 섬을 떠났다. 최근 범국민노벨평화상추천위원회(위원장 김황식)가 추진한 이들에 대한 노벨평화상 추천 서명이 100만 명을 돌파했다고 한다. 마침 내년은 세계보건기구(WHO)가 정한 세계간호사의 해이자 나이팅게일 탄신 200주년이다. 이들 ‘두 천사’의 업적이 노벨평화상으로 연결되기를 간절히 희망한다.

![[2nd 역사 속 내일 2016 #031] 5월 12일 - "플로렌스 나이팅게일"과 국제 간호사의 날 / 아카데미 영화제에서 최다 주연상 수상 기록을 가진 "캐서린 헵번"](https://search1.kakaocdn.net/argon/0x200_85_hr/KGEgjRanCK8)

![[페이트] 예를 표하지 플로렌스 나이팅게일](https://search1.kakaocdn.net/argon/0x200_85_hr/FDb56b60uSu)

![[페이트] 예를 표하지 플로렌스 나이팅게일](https://search3.kakaocdn.net/argon/0x200_85_hr/246DBH1MlOY)

![[페이트] 예를 표하지 플로렌스 나이팅게일](https://search4.kakaocdn.net/argon/0x200_85_hr/GZZGkb6yNbZ)