2022. 8. 26. 14:31ㆍ■ 자연 환경/동물 새

불쌍한 북극곰들.. 이렇게 죽어간다 (daum.net)

불쌍한 북극곰들.. 이렇게 죽어간다

지구온난화가 심화하면서 북극곰의 위태로운 생존, 사라지는 북극의 얼음 등을 단골 소재로 북극이 기후위기의 지표로 자주 언급된다. 북극의 얼음이 사라지는 시점을 두고도 이런저런 혼란스

v.daum.net

불쌍한 북극곰들.. 이렇게 죽어간다

안치용입력 2022.08.26. 12:42

지구온난화가 심화하면서 북극곰의 위태로운 생존, 사라지는 북극의 얼음 등을 단골 소재로 북극이 기후위기의 지표로 자주 언급된다. 북극의 얼음이 사라지는 시점을 두고도 이런저런 혼란스러운 소식이 전해진다. 도대체 북극 얼음이 언제 다 녹는다는 것일까. 이런 궁금증에서 시작해 북극 얼음의 변화가 인간과 동물 그리고 지구에 어떤 영향을 미치는지, 되돌릴 수는 없는지 등 지구 극지방의 얼음과 지구온난화 사이의 상관관계 등을 6회에 걸쳐 시리즈로 준비했다. <기자말>

[안치용, 정민주, 이주현, 현경주, 이윤진 기자]

2016년 추산으로 북극에 살고 있는 북극곰은 2만 6000마리이다. 북극해에서 얼음이 사라지는 것이 기정사실이어서 21세기 내내 우리는 이 2만 6000마리 북극곰과 그 후손의 익사와 아사, 그리고 멸종을 지켜보아야 한다.

새끼 북극곰에겐 더 큰 시련이 된다. 지금보다 상황이 조금이라도 나은 2004~2009년 수집한 자료에 따르면 새끼를 데리고 긴 거리를 수영해 이동한 어미 북극곰 11마리 중 5마리가 새끼를 잃었다. 새끼 북극곰은 몸집이 작기 때문에 저체온증에 걸리기 쉽고 축적해 놓은 지방이 적어 부력 부족으로 익사할 위험이 매우 크다.

게다가 수영 중에는 먹이를 먹을 수 없고 엄마를 따라가려고 많은 에너지를 사용하여 탈진하게 된다. 상대적으로 유리한 어른 북극곰이라 하여도 폭풍이 몰아치면 익사할 위험이 커진다. 평소 바닷속에서 유영할 때 북극곰은 콧구멍을 닫아 물이 폐로 들어가는 걸 막지만 어류가 아닌 이상 폭풍 속에서 무한정으로 콧구멍을 닫고 지낼 순 없다.[2]

익사와 함께 아사 또한 북극곰이 직면한 심각한 위험이고 위험은 나날이 커진다. 매년 여름 얼음이 녹기 시작하면 캐나다 내해인 허드슨만의 북극곰들은 육지 쪽으로 이동한다. 문제는 육지에 머무는 3개월 동안 북극곰의 주 먹이이자 에너지 함량이 높은 고리무늬물범과 턱수염바다물범을 사냥할 수 없다는 사실이다.

북극곰은 에너지 소비를 최소화하기 위해 바다 얼음에 나 있는 바다표범의 원뿔 모양 숨구멍 위에서 몇 시간이고 기다리는 사냥 전술을 쓴다. 바다표범이 숨을 쉬기 위해 수면 위로 떠 오르면 북극곰은 뒷다리로 선 채로 앞발로 바다표범의 머리를 때려 기절시킨다. 그러곤 바다표범의 목을 물어 다른 곳으로 끌고 가 먹는다. 북극곰의 이러한 사냥 전술은 다른 사냥 방법보다 효율적인 것으로 알려져 있다.

북극의 해빙(海氷)이 녹으면서 북극곰은 적절한 사냥터를 확보하지 못해 더 많이 이동하는데, 해빙 기간이 늘어날수록 더 많이 이동하고 그럴수록 몸무게를 더 많이 잃게 된다. 그러면서 근육을 잃어 사냥에 성공할 확률이 떨어지는 악순환에 접어든다. 해빙 기간 허드슨만의 북극곰들은 축적한 지방으로 생존한다.[3]

해빙이 불안정해 육지로 이동한 북극곰은 바다표범을 사냥할 기회가 거의 없어 더 굶주린다. 이때 몇몇 북극곰은 새의 알과 베리 같은 육지의 음식을 먹기도 한다. 흰기러기를 비롯한 철새들은 5월 말경에 북극의 번식지에 도착해 8월까지 둥지를 틀고 알을 낳는다. 여름이 끝나가는 이 무렵은 북극곰들이 바다 얼음을 벗어나 육지에 도착할 가능성이 높은 시기다.

절반 정도 발달하거나 부화에 가까운 알은 북극곰이 허기를 면하기 위해 취하는 육지 음식이지만 생존에 큰 도움이 되지 않는다. 보통 흰기러기 둥지에는 4~5개의 알이 있고 한 개의 알은 일반적인 계란의 두 배 크기이며 칼로리가 4~5배 높다. 북극곰이 바다표범 한 마리만큼의 칼로리를 섭취하기 위해서는 약 88개의 흰기러기알을 구해야 하는 데 쉬운 일이 아니다.

바다 얼음이 계속해서 녹는다면 북극에서 북극곰의 익사와 아사의 확률이 높아지는 것과 함께 흰기러기 같은 철새의 번식도 난관에 봉착한다. 해빙 기간이 길어져 북극곰이 육지에서 더 많은 시간을 보내게 되면, 둥지 속 알이 점점 더 자주 북극곰의 표적이 될 것이기 때문이다.[5]

북극곰 멸종 시나리오

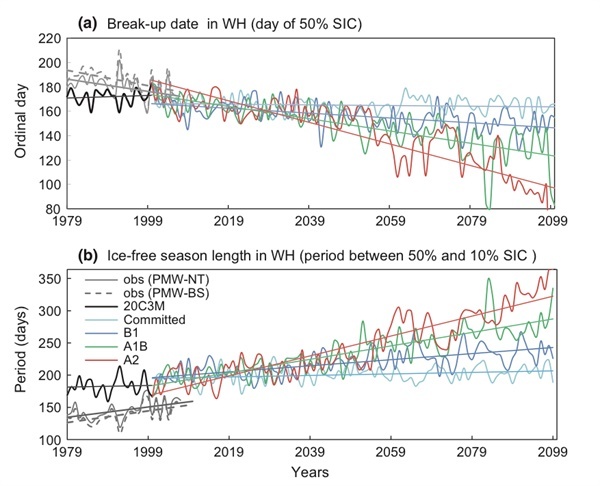

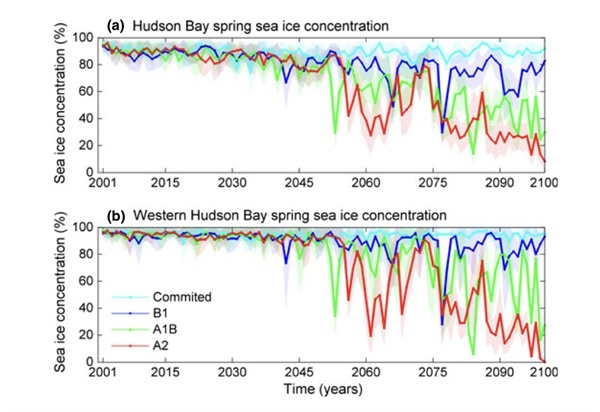

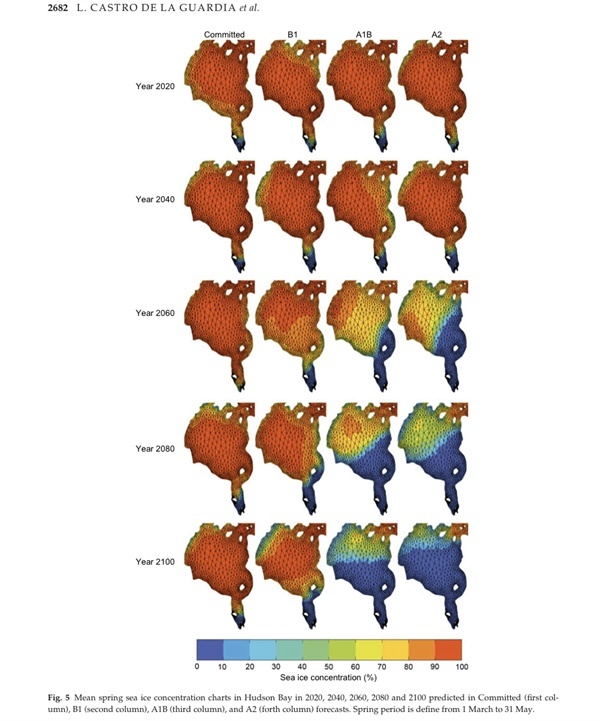

▲ 허드슨만 봄의 해빙 농도 예측 그래프. 봄의 해빙 농도는 3월 1일부터 5월 31일의 해빙 농도의 평균 값이다. 해빙 시점은 서쪽 허드슨만의 해빙 농도가 50% 이상을 기록한 마지막 날이다. 해빙 기간은 허드슨만의 해빙이 녹기 시작하는 시점과 해빙이 다시 얼기 시작할 때 농도가 10%를 통과하는 시점 사이를 의미한다. 해빙 농도 50%와 10%는 각각 북극곰이 육지와 바다로 이동하는 시기와 관련이 있다. ⓒ Castro de la Guardia, L.

온실가스 배출 수준이 2000년과 같은 수준으로 2100년까지 유지되는 시나리오와 비교했을 때 2090년부터 2099년까지 해빙 기간은 B1 시나리오에서 약 4.5(2.5)주 더 길어지는 것으로 예측된다. A1B 시나리오에서는 10.2(4.4)주, A2 시나리오는 18.7(3.2)주 더 지속된다. 마찬가지로 해빙 시점은 기준 시나리오보다 B1 시나리오에서 2.5(1.9)주, A1B 시나리오에서 3.9(2.1)주, A2 시나리오에서 10.2(1.0)주 더 앞당겨질 것으로 예측됐다.

A2 시나리오에서 2060년 이후, A1B 시나리오에서 2080년 이후 급격하게 감소하기 시작하는 해빙 농도는 북극곰의 사냥 성공률을 낮추고 육지로 이동해 있는 동안의 영양결핍에 의한 스트레스를 높인다. 북극곰은 해빙의 농도가 50% 이하가 되면 사냥이 어렵기 때문에 육지로 이동한다. A1B와 A2 시나리오에서 2100년에 근접할수록 서쪽 허드슨만에서 봄에 북극곰이 살아갈 해빙이 거의 사라진다. 봄의 북극 바다에 얼음이 존재하지 않으면 북극곰은 멸종의 길에 접어들 수밖에 없다.

1987~2004년 서쪽 허드슨만 북극곰 개체수가 약 22% 감소했는데 그 시기에 해빙 기간은 약 2주 길어졌고 해빙 시점은 약 5~10일 빨라졌을 뿐이다. 만약 A1B 또는 A2 시나리오가 실현된다면 2100년이 되기 전에 서쪽 허드슨만에서 북극곰을 볼 수 없게 된다.[6]

남극의 펭귄도 마찬가지

해빙이 감소하면서 펭귄의 개체수도 감소한다. 남극 해빙이 줄어든 기간이 길었던 1970년대 후반엔 황제펭귄의 생존율이 약 50%나 떨어졌다. 서남극 빙상과 남극 반도 전역에서 겨울의 기온이 상승하고 해빙 넓이가 감소하면서 펭귄 생존에 심각한 악영향을 미친다.

2020년 그린피스 탐험대는 남극에서 턱끈펭귄 개체수를 조사했다. 턱을 가로지르는 얇은 검은 끈 무늬로 인해 턱끈펭귄이라고 불리는 이 종은 남극에서 가장 많이 서식하는 펭귄이다.[8] 턱끈펭귄의 주요 서식지인 엘리펀트 섬에서 살아가는 32개 군집을 조사한 결과 1971년과 비교했을 때 모든 군집에서 개체수가 감소했으며 전체 개체 수는 절반 아래로 떨어졌다. 특히 77%까지 개체 수가 줄어든 군집도 발견되었다.[9]

해양 생태계 붕괴는 인간에게 되돌아온다

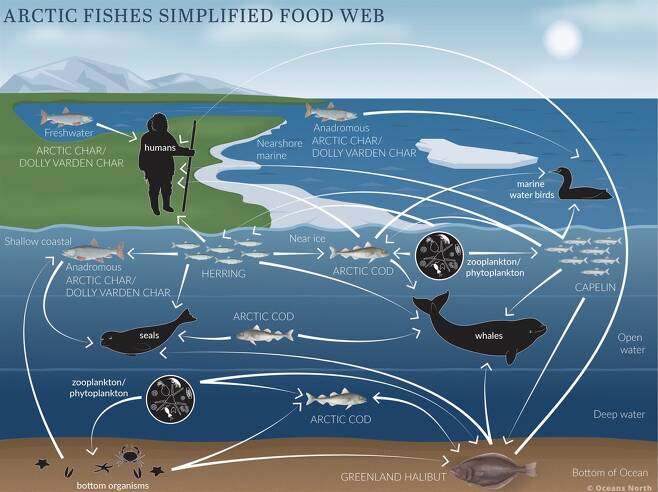

봄에 얼음이 녹아 생긴 차가운 극지방의 물은 식물성 플랑크톤의 완벽한 번식지가 된다. 북극이나 남극에서 기온이 내려가 바닷물이 얼면 해수면에 담수 얼음층이 생성된다. 해빙은 짠 바닷물이 언 것이지만 어는 과정에서 소금을 얼음 밖으로 밀어낸다. 따라서 해빙이 녹아 다시 바다로 돌아갈 때는 녹은 물이 담수층이 되어 더 무겁고 염분이 많은 물 위로 떠다니게 된다. 플랑크톤 같은 미생물은 이 민물에 있는 영양소를 이용해 자라고 먹이사슬의 바탕이 된다.[10]

러시아 북쪽의 바렌츠해와 카라해에서 플랑크톤 대발생이 10년마다 위도 1도씩 북쪽으로 확장된다는 연구 결과가 2018년에 발표됐다. 위성사진 등의 분석 결과에 따르면 이때 식물성 플랑크톤이 햇빛을 화학에너지로 바꾸는 비율인 순1차생산성이 2003년과 2013년 사이에 31% 상승했다.

지난 수십 년 동안 북극의 바다 얼음이 지속적으로 녹으면서 식물성 플랑크톤이 잘 자랄 수 있는 개빙 구역이 확장되고 있다. 만약 해빙이 계속 감소한다면 봄의 플랑크톤 대발생은 북쪽으로 더 이동할 것이고, 1차 생산성 또한 상승할 것이다. 1차생산성에 가장 중요한 요인은 태양에너지와 수분이기에 결국 플랑크톤 대발생이 언젠가는 북위 80도까지 확장될 것이라는 전망이다.

생물은 먹이 사슬로 이어져 있으며 이러한 관계는 생태계에서 서로 복잡하게 얽혀 먹이 그물을 이루기 때문이다. 이러한 해양 생태계의 변화는 극지에 국한하지 않는다. 지구 온난화로 모든 대양은 더 따뜻해지고 더 산성화한다. 수십억 명의 사람이 해양 동물로부터 단백질을 섭취하고 있기에 해양 생태계의 붕괴는 당연하게 인간에게도 영향을 미친다.

1차 생산자 중 남조류라고도 하는 '남세균'은 '시아노톡신'과 같은 독성을 가지고 있다. 남세균이 단일 개체일 때는 1차 소비자인 동물성 플랑크톤이 먹을 수 있지만, 고온환경과 같은 유리한 환경에서 증식하여 수천, 수만 개의 단세포 세균체가 점액 물질에 싸여 뭉친 군체를 형성하게 되면 동물성 플랑크톤이 먹을 수 없게 된다. 그렇게 되면서 1차 소비자인 동물성 플랑크톤은 다른 1차 생산자를 먹게 돼 남세균이 아닌 다른 대부분의 조류는 개체수가 줄고 남세균은 더 증식한다.

남세균이 증식하면서 수중의 이산화탄소를 더 소비하여 물속의 pH를 상승시킨다. 즉 더 산성화한다. 대부분의 조류가 중성 pH에서 최적 증식이 일어나는 데 비해 남세균 즉 남조류는 산성화한 고온 수중환경에서 증식이 더 잘되어 결과적으로 남조류가 더 많아지는 악순환이 발생한다.[12] 이에 따라 먹이사슬에서 그다음 단계에 공급되는 먹이가 줄어들어 전체 순환구조에 교란을 일으킬 수 있다.

변화하는 북극 해양 사운드스케이프

고래, 바다코끼리, 바다표범과 같은 북극 해양 동물은 청각이 예민하다. 북극 해양 동물에게 소리는 시각에 해당한다. 공기보다 물을 통해 훨씬 잘 전달되는 소리의 특성을 이용하여 해양 동물은 먼 거리에서도 소통할 수 있다. 북극의 해양 포유동물은 서로의 소리와 주변 환경의 여러 신호를 들으며 살아간다.[13]

북극고래는 번식기인 겨울이 되면 온종일 노래를 부르면서 짝짓기를 위한 구애 활동을 한다. 일각돌고래는 자신이 낸 소리의 반향 음파를 받아 앞에 있는 물체의 방향, 거리, 크기 등을 파악하는 반향정위를 한다. 바다코끼리의 어미와 새끼는 목소리로 서로를 알아본다.[14]

기후변화와 북극의 해빙 손실은 북극의 사운드스케이프('소리'와 '환경'의 합성어)를 바꾼다. 먼저 해빙이 줄어들면서 북극에서 수중 소음이 증가한다. 해저 소리의 전달은 염분, 온도, 압력이라는 세 가지 요소가 복합적으로 결합된 방식에 의해 달라진다. 소리 자체가 물속 분자를 압축하고 환원하는 압력파이기 때문이다.

기후 변화로 물의 온도가 상승하면 분자들이 활발하게 움직이면서 음파가 더 빨리 이동하게 된다. 빙하가 녹으면서 담수가 바닷물과 섞이고 있으므로 그 주변 해수의 염도가 예측할 수 없는 요소가 되었다.

이탈리아 국립해양지구물리연구소(OGS)에 따르면 그린란드와 뉴퍼들랜드의 해저 소리의 평균 속도는 2100년까지 1.5% 이상 빨라진다. 이에 따라 고래 울음소리의 이동속도가 더 빨라져 의사소통에 문제를 일으킨다.[15] 태풍 발생 빈도와 세기의 증가 또한 수중 소음을 증가시킨다.[16] 뿐만 아니라 바다를 가로지르는 해운, 석유 시설을 포함한 기타 기반 시설이 소음을 가중한다.

기후변화로 빙하가 녹아 없어진 자리는 북극항로 등 인간의 해상 활동과 관련된 소음으로 가득 채워지면서 해양 동물에게 스트레스를 주고 생존을 위협한다.[17] 수중 소음으로 인해 바다코끼리 어미와 새끼가 떨어졌을 때 소리 신호를 통해 서로를 찾기 어려워진다. 또한 과도한 소음은 흰돌고래의 귀 유모세포를 손상시킨다.[18]

인간 활동으로 인한 지구의 온난화와 생태계의 변화는 세계 전체와 복합적으로 연결되어 종국에 모두 인간에게 되돌아온다. 북극곰이 해빙을 떠나 육지에서 버티는 고육지책으로 멸종을 늦추고 있지만 인간을 포함한 동식물이 도망칠 곳은 종국에 제한적이다.[20] 인간이 만든 풍경 앞에서 인간이 할 수 있는 일이 완전히 없어지기 날이 올 수도 있다는 얘기다.

글: 안치용 ESG코리아 철학대표, 정민주·이주현·현경주 바람저널리스트, 이윤진 ESG연구소 연구위원

[관련기사]

[지구온난화와 북극②] 기상학자들 "무섭다"... 머잖아 지도에서 사라질 나라들(http://omn.kr/20a8k)

[지구온난화와 북극①] 2050년 전에 '얼음 없는 북극' 현실화... 점점 빨라진다(http://omn.kr/208pe)

[지구온난화와 북극③] 펭귄 떼죽음... '종말의 빙하' 붕괴 속도에 과학자들 탄식(http://omn.kr/20c70)

덧붙이는 글 | [1] Stephen Leahy. (2018.02.02). “Pove Footage shows polar bears struggling to find food.”. National Geographic. [2] Bruce Barcott for on earth, part of the Guardian Enviornment Network. (2011.07.19). “Polar bear cub drowning due to sea ice loss, say report”. The Guardian. [3] Global Change Biology. “Castro de la Guardia, L. 외 4명”. (2013), [Future sea ice conditions in Western Hudson Bay and consequences for polar bears in 21st century]. [4] Stephen Leahy. (2018.02.02). “Pove Footage shows polar bears struggling to find food.”. National Geographic. [5] Brian Handwerk. (2013.10.23). “Watching polar bear eat goose eggs in warmer Arctic.”. National Geographic. [6] Global Change Biology. “Castro de la Guardia, L. 외 4명”. (2013), [Future sea ice conditions in Western Hudson Bay and consequences for polar bears in 21st century]. [7] https://www.antarcticglaciers.org/students-3/answers/ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15806 [8] https://www.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/chinstrap-penguin “2022년 7월 30일 확인” [9] Aryn Baker. (2020.02.10.) "Climate Change is Decimating Antarctic Chinstrap Penguins". Time. [10] https://nsidc.org/learn/parts-cryosphere/sea-ice/why-sea-ice-matters [11] Sophie Renaut 외 1명. (2018.10.15). “Arctic sea ice decline driving ocean phytoplankton farther north.”. AGU. [12] 이용.(2014.09.25). "녹조의 주범 남세균의 불편한 진실"한겨레 과학웹진 사이언스온 [13]https://www.ted.com/talks/kate_stafford_how_human_noise_affects_ocean_habitats/transcript?language=ko&subtitle=ko “2022년 8월 11일 확인” [14] https://www.arcticwwf.org/the-circle/stories/infographic-underwater-noise/ “2022년 7월 30일 확인” [15] Matt Simon. (2022.04.14.). "Oceans Aren't Just Warming-Their Soundscapes Are Transforming". Wired. [16]https://www.ted.com/talks/kate_stafford_how_human_noise_affects_ocean_habitats/transcript?language=ko&subtitle=ko “2022년 8월 11일 확인” [17] Matt Simon. (2022.04.14.). "Oceans Aren't Just Warming-Their Soundscapes Are Transforming". Wired. [18] https://www.arcticwwf.org/the-circle/stories/infographic-underwater-noise/ “2022년 7월 30일 확인” Jo price. (2022.05.19). “What is echolocation and which animal use it?”. Discoverwildlfie. [19] Matt Simon. (2022.04.14.). "Oceans Aren't Just Warming-Their Soundscapes Are Transforming". Wired. [20] UN News Global. (2022.01.30.) "If you're not thinking about the climate impacts of thawing permafrost, (here's why) you should be", UN News.

Copyrights ⓒ '모든 시민은 기자다' 오마이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지

- 김동연 "민주당, 기득권 포기 위해 문 걸어 잠그고 토론해야"

- 백발 변호사의 SPC회장 집 앞 물구나무 1인 시위, 왜?

- "휠체어 검사란 말? 좋진 않다" 그리고 말했다 "검사는요"

- 강릉에서 평창까지... '블랙리스트 망령' 떠오른다

- 여성들이 물었다 "그래서 정말 남자를 이겨요?"

- 1500원짜리 막걸리 시장에서 벌어지고 있는 일

- "가져갈 것도 없는데 압수수색... 김건희씨가 속이 탔겠죠"

- [오마이포토2022] 민주당, '검찰청법 시행령' 개정안 의견서 제출

- 국힘, "철저히 반성" 결의문 채택... "의원들이 전사가 돼야"

- 항소심 전부터 박형준-검찰 공방... 고발인들 쓴소리

'■ 자연 환경 > 동물 새' 카테고리의 다른 글

| "이게 갈비뼈?"..뒷마당서 초대형 공룡 화석 발견 (0) | 2022.08.27 |

|---|---|

| Sick dolphin calf improves with tube-fed milk, helping hands (0) | 2022.08.27 |

| "한번의 실수 만든 대참사"..사냥용으로 데려온 24마리, 2억마리 됐다 (0) | 2022.08.26 |

| EAT OR BE EATEN: X-ray shows python inside cottonmouth snake (0) | 2022.08.25 |

| 말이 누워 자는 거 아시나요? (0) | 2022.08.24 |